2022/11/03 17:04

スカルリングで有名な著名人といえば何と言ってもキース リチャーズでしょう。スカルリングのことをキースリングって言ったりするくらいですんで。

ネーミングの定義が曖昧なのが癪に障りますが、キースの右薬指にはスカルリングです。

キースはなんかのインタヴューでスカルリングについて問われた際

”それは平等の象徴。誰でもひとつは持っている”

といった趣旨のことを答えたそうです。

この記事では”平等の象徴としてのスカル”について書きます。

↑ キースの右手には・・・

さて、スカルは多くの文化で象徴として用いられますが、その意味はほぼ全て同じではないかと思います。スカルの象徴するものそれは

” 死 ” です。

「スカルの象徴するものが国や文化の違いにより多様だ」というように書かれているものも目にしたことはありますが、自分はそうは思いません。”どの文化圏でもスカルは死を象徴するが、死の解釈が国や文化により異なる”というのが個人的な見解です。

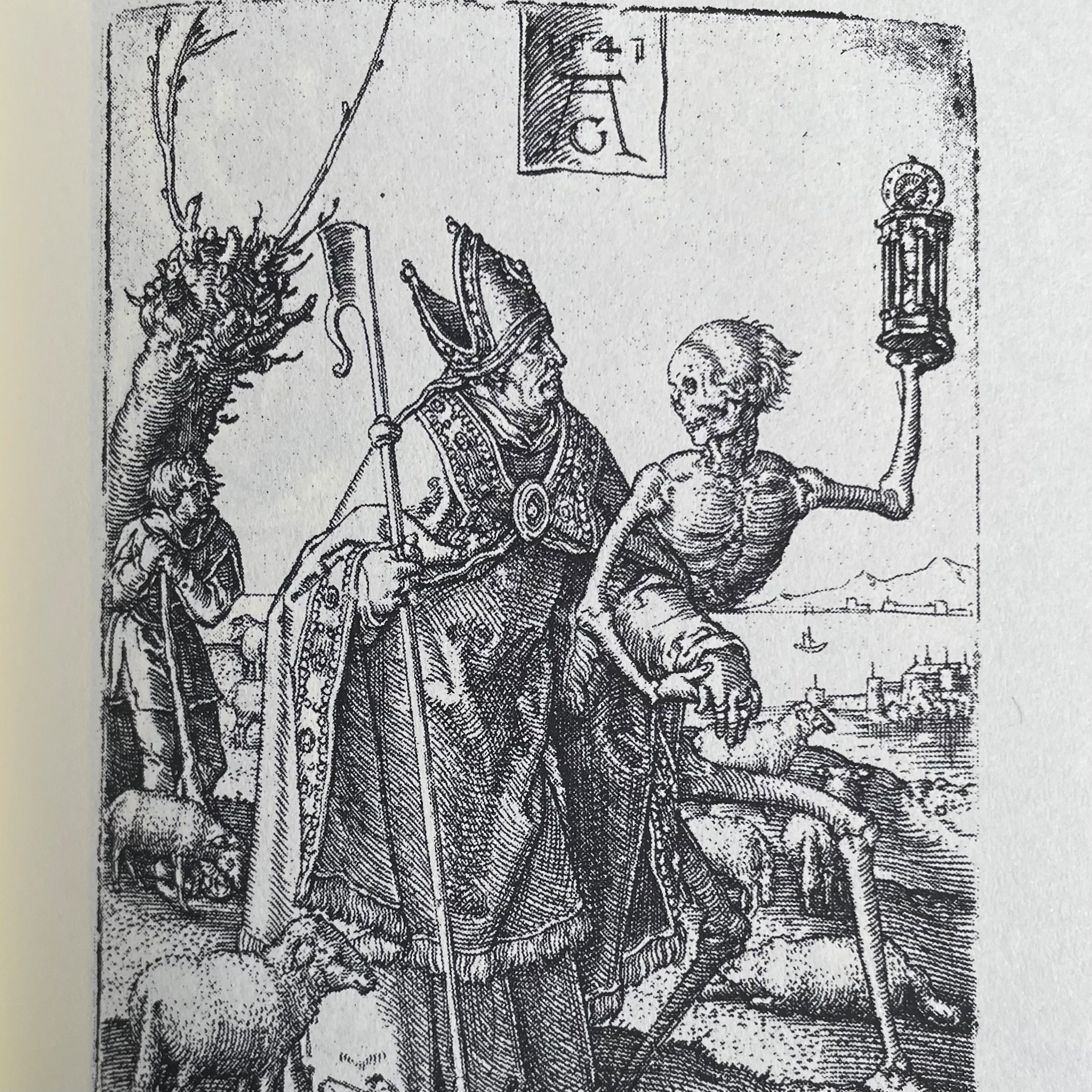

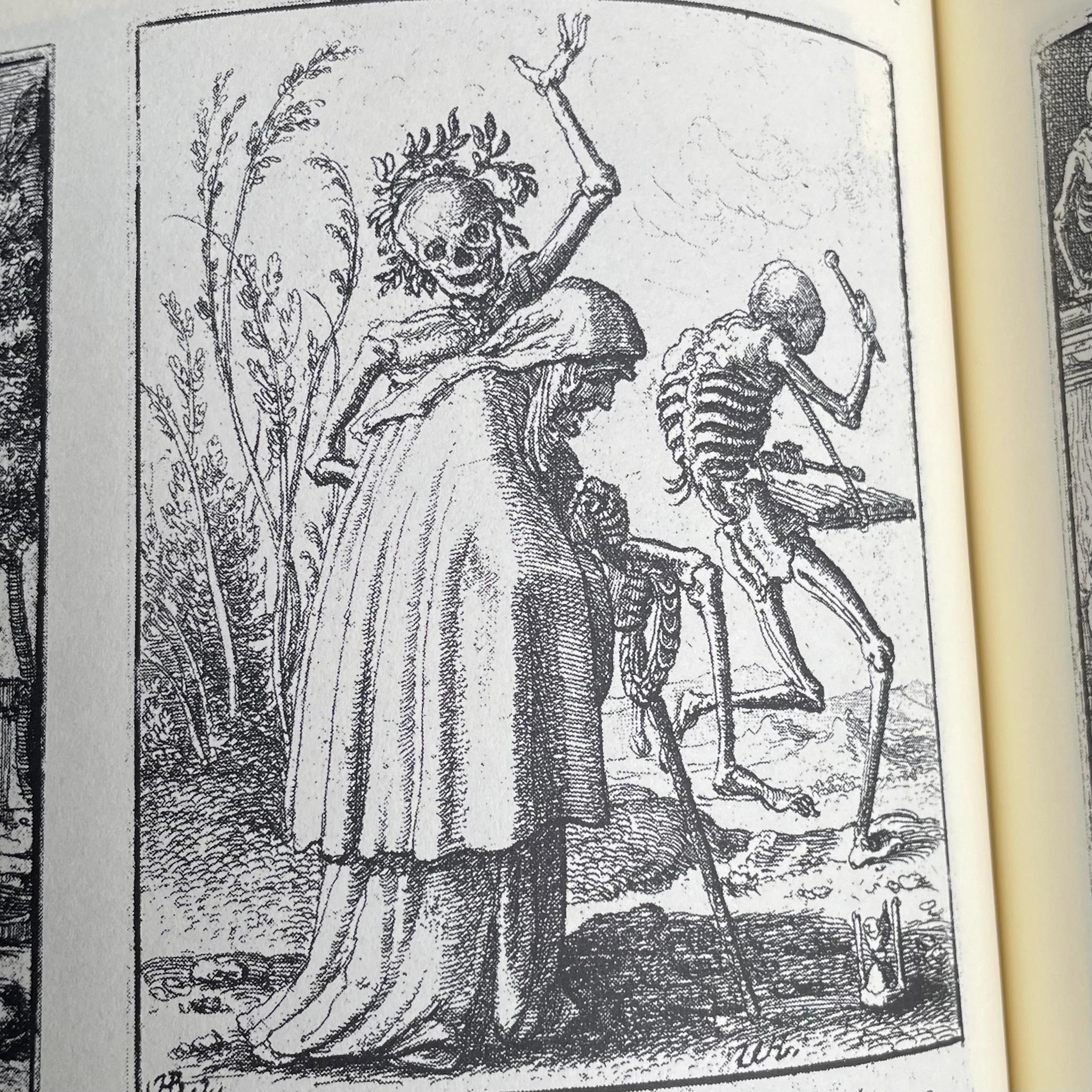

↑ 偉そうな人も連れ去ります。砂時計は残りの寿命を表してます。

話はぐっと時間を遡り14世紀ヨーロッパ。シルクロードを経由し広まったペストは大流行を繰り返し、西ヨーロッパでは1347年~1353年にかけての流行で人口の3分の1が死んだといわれます。

・

ペストは感染から発熱まで2~7日程度、リンパ節が大きく腫れ上がり、皮下出血により全身黒い痣だらけとなり死に至ることから別名”黒死病”と呼ばれました。またこの黒く変色し死ぬというのが当時の人々を恐怖のどん底に叩きこみました。

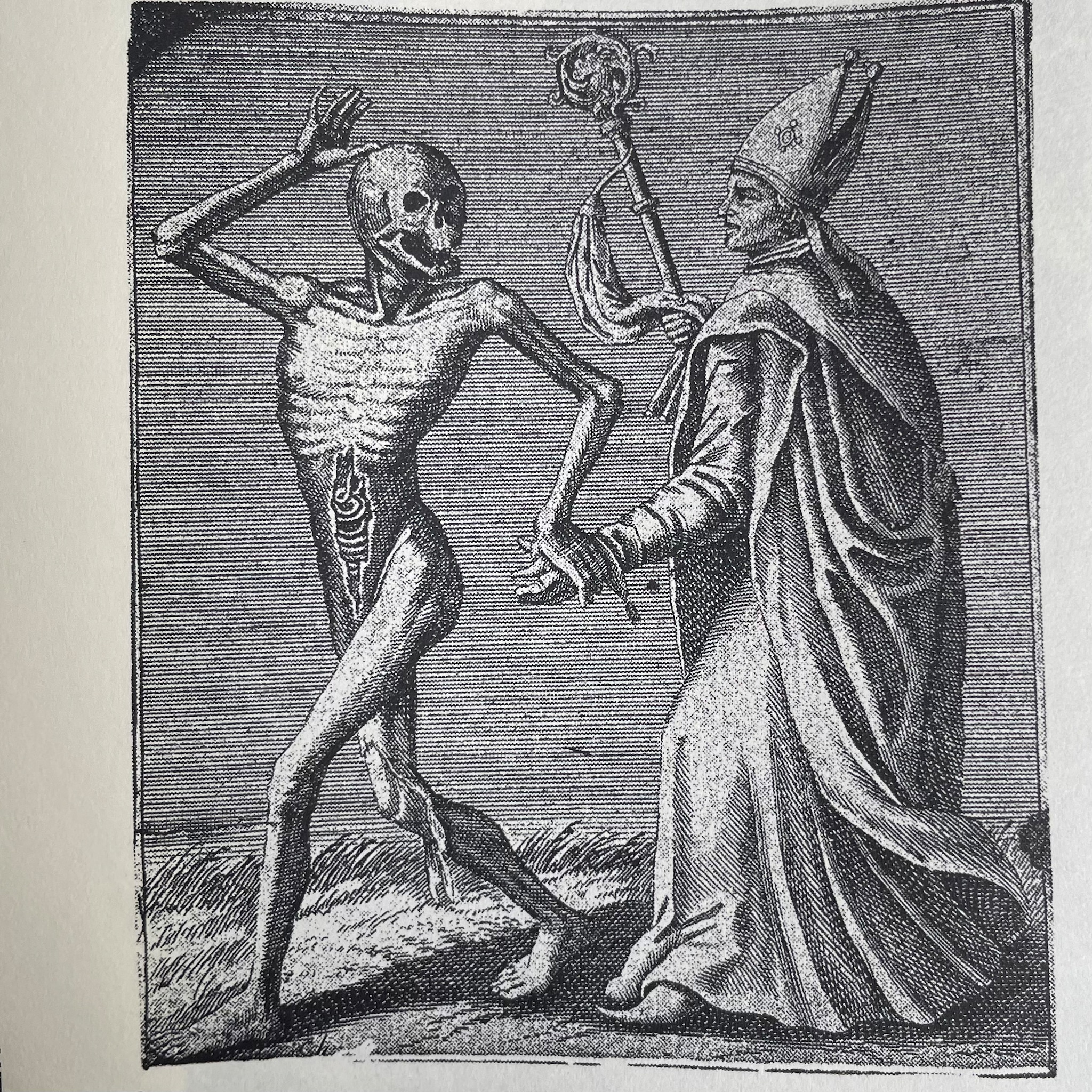

↑ コイツも偉そうですね。連れて行きましょう🎶

そんななか、死の恐怖に人々が狂乱し踊り続けるといった内容の詩が出回ります。”Danse Macabre" ダンス マカーブル 死の舞踏です。

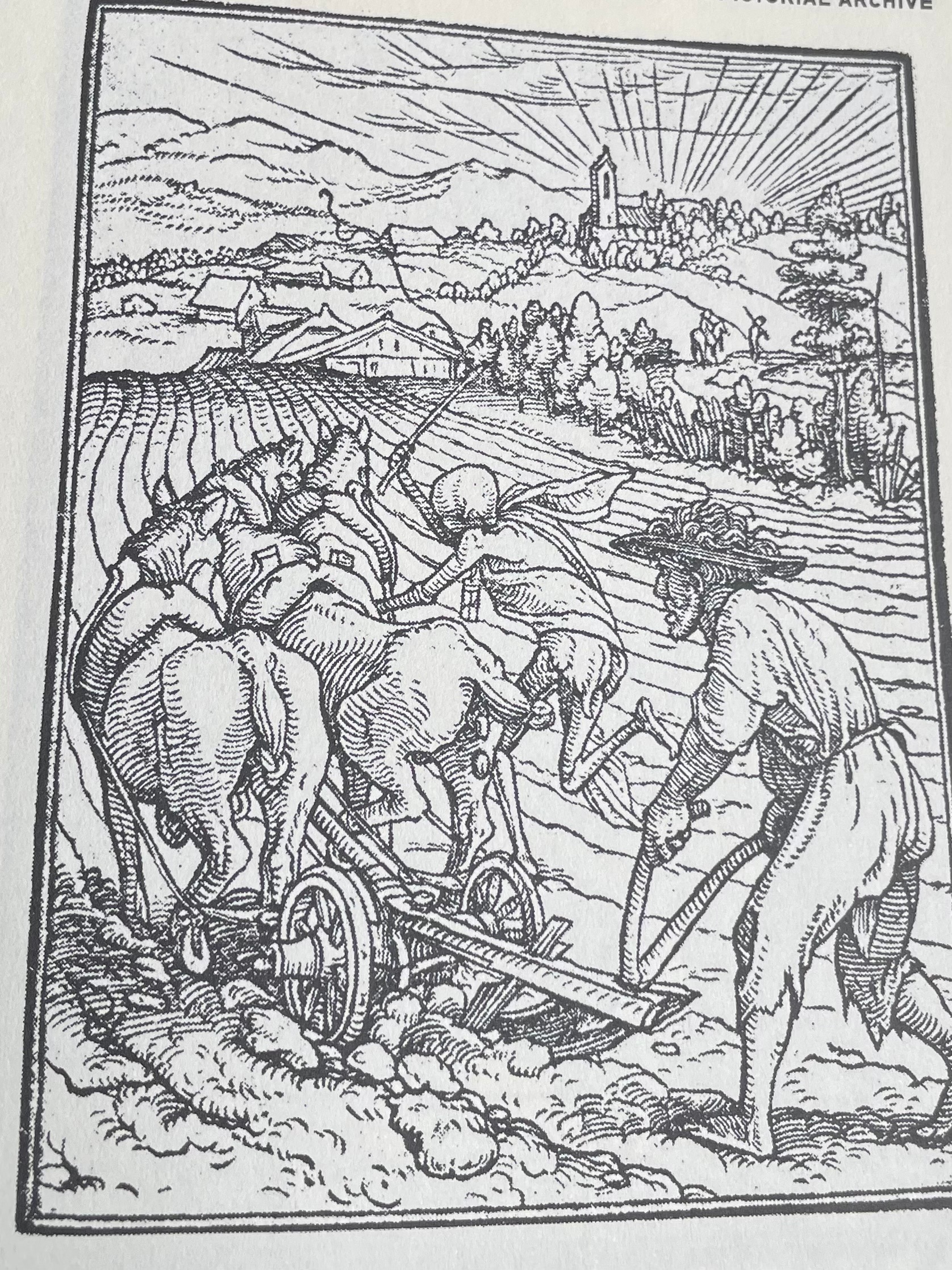

↑ 農民も連れてきます。真面目に働いてても持ってかれます。

そしてこの死の舞踏をモチーフに絵画が描かれるようになります。

その後もペストは大流行を何度も繰り返しますが、この絵の題材としての死の舞踏も長く親しまれ、地方ごとに独自の発展を遂げたり、また絵画だけでなく版画で販売されて一般にも広まっていくことになります。

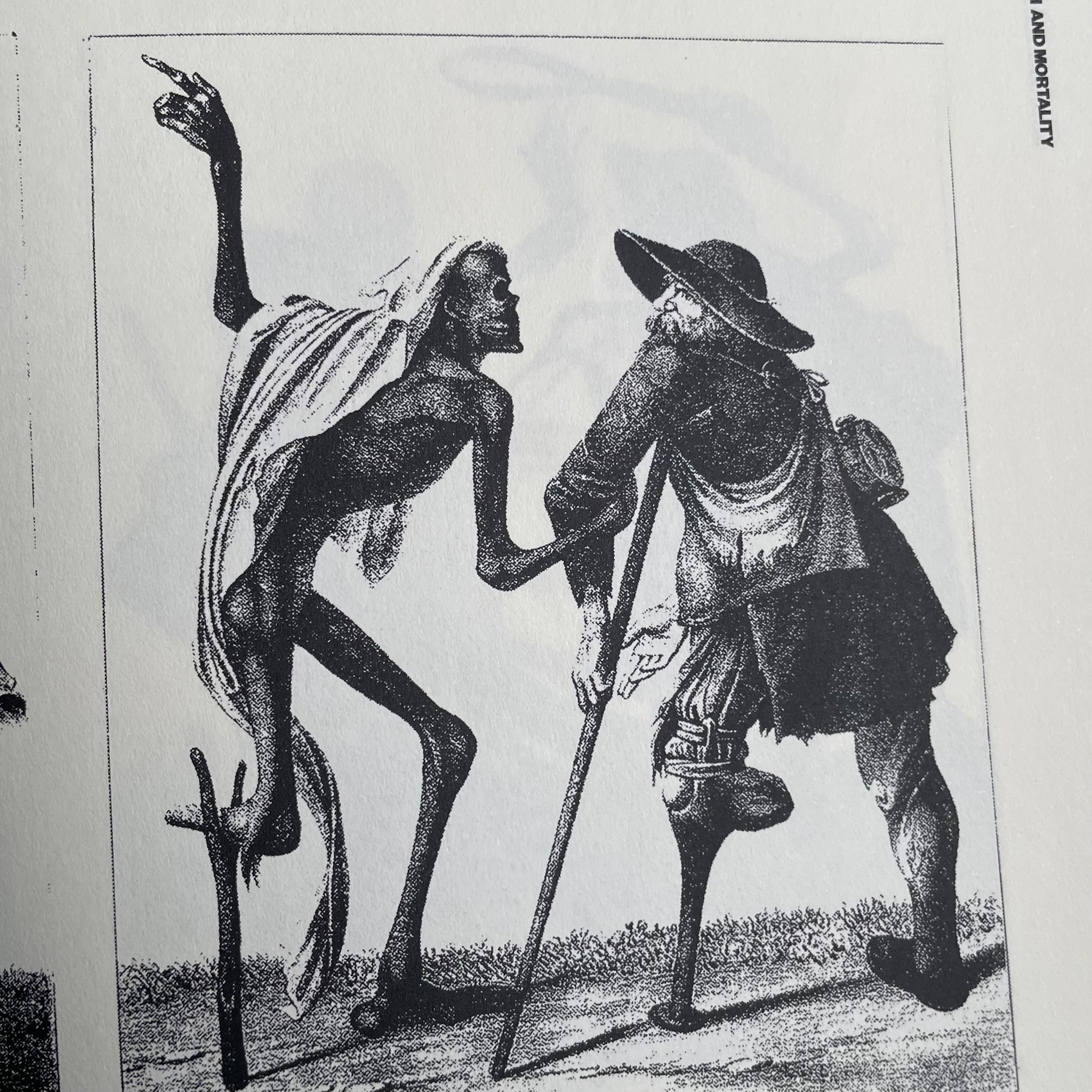

そんな独自の発展を遂げていく死の舞踏ですが、最初の踊りの要素が弱まっていき、後々において好まれた構図のひとつは、死を意味するスカルが色んな人々を死の側に連れて行こうとするもの。

↑ もちろん老人もいきます。

それは教皇、神父、貴族などから農民、老人、障害者まで様々で、身分や職業、性別も年齢も超えて全ての人を等しく死が連れ去ろうとします。

絶対の平等です。

↑ 足無くても容赦しません。連れてきます。

キース リチャーズがスカルを身に付ける真意は知りませんが、スカルには確かに平等の意味があるとは思っています。

スカルを身に付けたいもう良い大人な皆さんも”中二病”とか言って馬鹿にされたらこのブログのことを思い出して反論してください。

まぁ、あまり難しいこと考えて身につけるのもちょっと違うと思いますが、なにがしか意味があるってこと、それを知っておくのは良いことだと思います。

良いボリューム感なのでリング着けた手でぶん殴っても効果的だと思われますが、そういった実用的な利用法はお勧めはしません。

全4記事ですね。思ってたよりだいぶ書きました。

お付き合い頂きありがとうございました。