2025/03/06 17:32

前回のブログではイーグルのデザインに取り入れたオオワシのディティールについて解説しましたが、その中でもこのブログでは製作で重要視したオオワシの特徴である尾について解説していこうと思います。

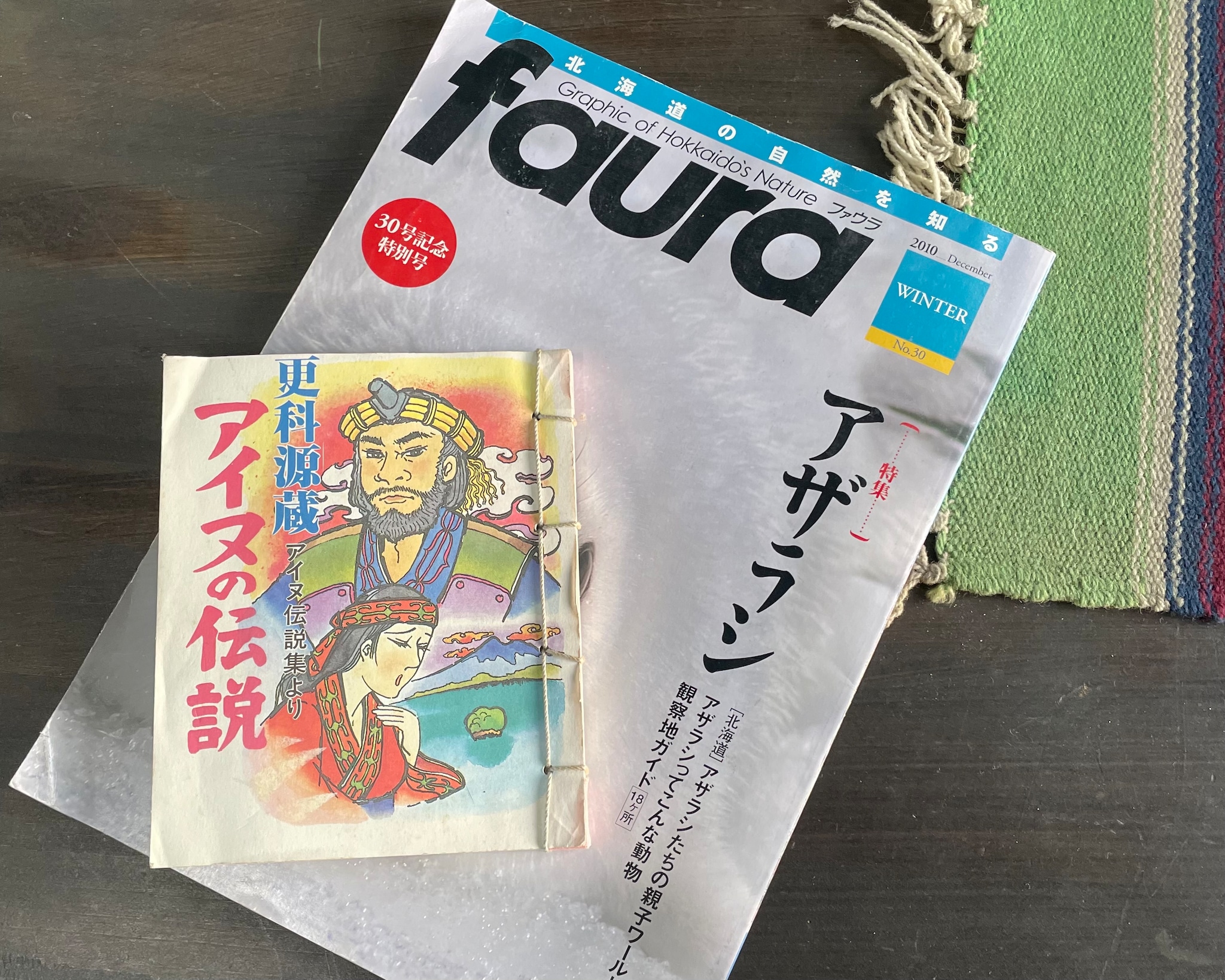

以前にも解説した通りオオワシはオホーツク海沿岸で繁殖し、流氷の南下とともに北海道に渡ってきます。そのため古くからアイヌ民族には馴染みの深い鳥でした。

アイヌはアニミズム(精霊信仰)、動物、植物、無生物などあらゆるものに霊魂が宿るという思想の民族です。その中でも特に動物への信仰が強く特定の動物を神聖視しました。アイヌ語では

ヒグマ : キムンカムイ (山の神)

シャチ : レプンカムイ (沖の神)

オオカミ : ウォーセカムイ(吠える神)

といったように神扱いの動物は”~カムイ”と呼ばれます。カムイは神の意味です。オオワシは

カパッチリカムイ : ワシの神

と呼ばれます。なかなかに日本最大の猛禽類にふさわしいネーミングじゃないかと思います。昔の人はよく見てます。

さて、北海道にはオジロワシというのが生息しています。サイズや形態はほぼ一緒で、こちらも海ワシに分類されます。ですがそのオオワシに似たオジロワシ、アイヌ語では

オンネイ : 老齢なるもの

と呼ばれます。似てるんですがこちらは神扱いではないです。何故でしょうか?

アイヌ民族は古くより日本本土(和人たち)と交易を行っており、江戸時代に入ってからは北海道に作られた藩、松前藩と取引をすることになります。アイヌから和人へは昆布や鮭、毛皮などが持ち込まれましたが、その交易品のなかでも重要だったのがワシタカ類の尾羽根でした。これは主に矢羽根として矢に使われましたが、その中でも特にオオワシの羽根は”真羽根”と呼ばれ最高級品として取引されました。

またオオワシは他のワシ類が12本の尾羽根を持つのに対し、14本の尾羽を持つという特徴があります。つまり最高級品であるオオワシの尾羽根は他のワシ類より2本多く採取することができ、一説にはこのことがオオワシをカムイとして扱うようになったのではないかと考えられています。

このような背景も踏まえて今回のイーグルの製作にはオオワシのくさび型の尾をデザインに取り入れて製作しました。

イーグルの各部のディティールに関しては単に”カッコいいから”というのではなく”オオワシの形態をデザインに取り入れる”という明確なコンセプトがあってそうなってる部分があります。是非ともブログを読んでもう一度イーグルの画像を見ていただけたらと思います。